Thomas Monz und sein Team von AQT (Alpine Quantum Technologies) machen Quantencomputer industriefähig: modular aufgebaut verbrauchen sie nicht mehr Strom als ein haushaltsüblicher Wasserkocher und sind dazu noch „Made in Austria“. Das Innsbrucker Spin-off zeigt, dass sich Spitzenforschung und Unternehmertum erfolgreich verbinden lassen.

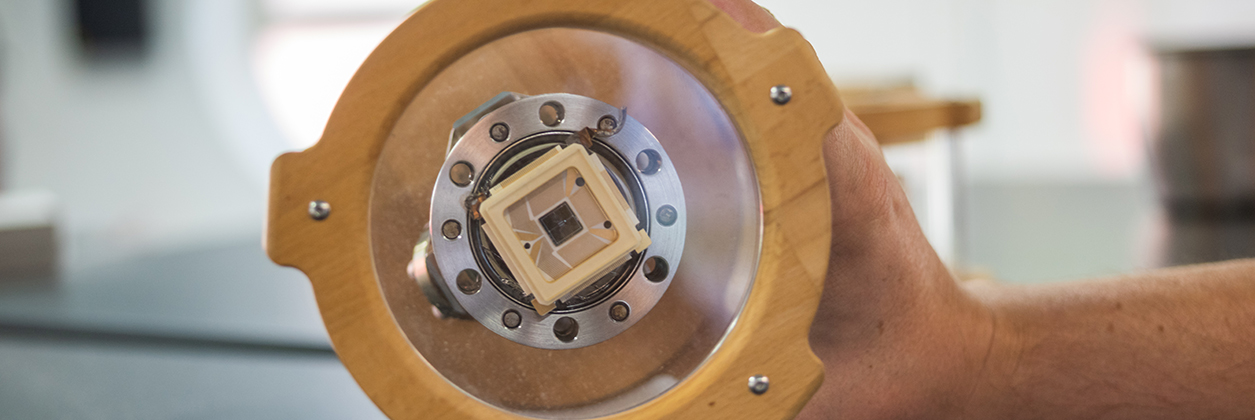

Thomas Monz ist professioneller Fallensteller. Der Physiker und Quanteningenieur entwickelt und baut Ionenfallen-Quantencomputer, die für eine Vielzahl von Anwendungen in unterschiedlichen Industrien geeignet sind. Dafür hat er sich 2018 mit den Quantenkoryphäen Rainer Blatt und Peter Zoller zusammengetan und das Unternehmen AQT – Alpine Quantum Technologies – als universitäres Spin-off gegründet. In Innsbruck habe man schon immer einen starken Fokus auf die Hardware-Seite gelegt, erzählt Monz. Mit der Etablierung von Programmiersprachen ist der Quanten-computer mittlerweile tatsächlich auch für Endanwender interessant geworden, weil User durch die Abstraktionsebene „Programmiersprache“ nicht mehr die exakte Funktionsweise des Quantencomputers nachvollziehen müssen. Damit E-Mails zu schreiben, wäre verfehlt. „Der Quantencomputer ist, wie es das Wort schon sagt, überall dort gut, wo Quantenmechanik mitspielt. In der Materialwissenschaft, in der Chemie, immer dann, wenn es um das Kleine und Kleinste geht“, erklärt Monz.

Von der Wissenschaft in die Wirtschaft

Der Quantencomputer war ursprünglich als Gerät für die akademische Anwendung konzipiert. Vom Quantenforscher, für den Quantenforscher. Dabei war es sogar ein Feature, dass alle Bauteile offen manipulierbar gewesen sind. „Dem Mechaniker wäre auch das Auto ohne Motorhaube am liebsten, damit er gleich am Motor herumschrauben kann“, bringt Monz einen Vergleich. Bei AQT hat man es in den letzten Jahren geschafft, den Quantencomputer fit für die Anwendung zu machen. Neuerdings auch für Rechenzentren, in sogenannten HPC-Umgebungen. HPC steht für High-Performance-Computing. „Quantenbeschleuniger sind für HPC-Rechner eine neue und spannende Möglichkeit, weil sie in der Lage sind, bestimmte Probleme in der Chemie oder den Materialwissenschaften deutlich rascher zu lösen, als dies klassischerweise möglich wäre“, sagt Monz. Bei AQT denkt – und baut – man den Quantencomputer heute modular, eingehaust, so dass er in industrieübliche 19-Zoll-Serverracks passt. „Wir sind die Ersten und nach wie vor die Einzigen, die das können“, definiert Thomas Monz die USP des Unternehmens. Das hat man mit überschaubarem Energieverbrauch geschafft. „Unser Quantencomputer verbraucht in etwa so viel Strom wie dieser Wasserkocher“, deutet Monz auf das entsprechende Gerät in der Kaffeeküche. Der AQT-Quantencomputer lässt sich also einfach mit Haushaltsstrom aus der stinknormalen Schuko-Steckdose betreiben und läuft im Vakuum auf Raumtemperatur. Es war dem Unternehmer auch ein Anliegen, bei den Lieferketten möglichst unabhängig von globalen Verwerfungen zu sein. Deshalb ist die AQT-Technologie „Made in Austria“, die Komponenten stammen weit überwiegend aus Österreich, ein paar auch aus Deutschland, Italien und Polen. Bei AQT hat man sich im Hinblick auf das geistige Eigentum eine hybride Strategie auferlegt. Manches wird patentiert, wieder anderes bleibt als Betriebsgeheimnis unter Verschluss. Beides hat sowohl Vor- als auch Nachteile.

Die Zukunft liegt in der Cloud

Die Zukunft des Quantencomputers sieht Monz jedenfalls in der Cloud und nicht in der Heimanwendung à la Personal Computer. Dabei spielt natürlich das Thema Datensouveränität eine wichtige Rolle. „Wir sollten in Europa Quantencomputer nicht nur selbst produzieren wollen, sondern auch deren Anwendung in der Hand haben“, betont der Physiker. Das wäre ein Gegenentwurf zum gängigen Modell der Social-Media-Plattformen, wo die meisten Server – und damit so gut wie alle „Geheimnisse“ bzw. sensiblen persönlichen Daten – außerhalb Europas gehostet werden.

Beim Rennen um den Quantencomputer ist Europa auch dank Zentren wie Innsbruck noch gut im Rennen. Geschichte muss sich also nicht wiederholen. Dass die finanziellen Möglichkeiten für Start-ups in den USA anders – und in mehrfacher Hinsicht besser – sind als in Europa, ist jedoch evident. Monz will aber von einem Abgesang auf den Wirtschaftsstandort nichts wissen und unterscheidet bewusst zwischen Kultur und Personen. „Österreich hat zehnmal weniger Einwohner als Deutschland, aber annähernd gleich viele Quanten-Start-ups“, sagt er. Das zeuge davon, dass in Österreich im Quantenbereich ein unternehmerisches Mindset herrsche. Dass nicht nur geforscht, sondern auch kommerzialisiert wird. „Die Leute trauen sich etwas zu, gründen ein Unternehmen und wollen sich kommerziell erfolgreich aufstellen“, sagt Monz, der genau das mit AQT vorgemacht hat.

Der Wille allein indes ist zu wenig, es braucht ein entsprechendes Ökosystem, in dem sich Quantenpioniere entfalten können und aus dem sie Personal rekrutieren können. Da ist Tirol mit Innsbruck, aber auch Gesamtösterreich nicht schlecht aufgestellt. Für die internationale Wettbewerbsfähigkeit hegt Monz die Befürchtung, dass europäische Exportkontrollen für Quantentechnologie nicht hilfreich sein dürften. Er argumentiert, dass Abwanderung von vielversprechenden Quanten-Start-ups nicht zu befürchten sei, würde man die richtigen Rahmenbedingungen schaffen.

Personal schlägt Wagniskapital

An den finanziellen Mitteln sieht der Unternehmer in Europa die Kommerzialisierung der Quantentechnologie übrigens nicht primär scheitern. Da spielt eher die unternehmerische Freiheit bzw. der Mangel an derselben eine entscheidende Rolle. „Es ist auch keine staatliche Aufgabe, Wagniskapitalgeber zu spielen“, sagt Monz, dem die Fokussierung auf Geld widerstrebt. „Es geht wesentlich mehr darum, ob Personen mit einem entsprechenden Netzwerk, Know-how und Erfahrung greifbar sind, mit denen man sich fachlich austauschen kann.“ Dieser kontinuierliche Austausch hilft dabei, aus Fehlern anderer zu lernen und diese nicht zu wiederholen. Das stärkt das gesamte Ökosystem. Personal ist wichtiger als Wagniskapital. „Hat ein Unternehmen eine gute Idee, ist in der richtigen Marktnische aktiv und verfügt über fähiges Personal, das das Zeug dazu hat, diese Idee zu verwirklichen, dann findet sich auch das notwendige Kapital“, ist der Physiker überzeugt und meldet Zweifel an Geschäftsmodellen an, bei denen der Unternehmenswert und die Gewinnaussichten in einem massiven Missverhältnis stehen. Astronomische Bewertungen sieht Monz skeptisch. Die Umsätze, die das rechtfertigen würden, gibt der Markt aus seiner Sicht – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt – noch nicht her. „Schießt die Bewertung nach oben, der Um-satz bleibt aber konstant, dann wird es irgendwann schwierig“, sagt der Unternehmer.

Exzellenz sei ein Faktor, der Innsbruck auf die Quantenlandkarte gebracht hat. Das allein reicht aber nicht aus. Die großen Würfe gelingen durch den Austausch der Wissenschaftler*innen. Ein Musterbeispiel für fruchtbare Zusammenarbeit ist die gemeinsame Aufbauarbeit von Rainer Blatt und Peter Zoller, die in Innsbruck miteinander großartige Grundlagenarbeit geleistet haben. Thomas Monz erzählt in diesem Kontext auch die Erfolgsgeschichte eines österreichischen Fördervehikels, das zwar nicht viel Geld zur Verfügung stellt, aber die geförderten Forschungseinrichtungen und Unternehmen zur Zusammenarbeit verpflichtet. Dieser akademische Austausch zwischen Theoretikern und Praktikern generiert einen Mehrwert, der monetär schwer messbar ist. Mittlerweile sind nicht mehr allein Physiker*innen, sondern zunehmend auch Informatiker*innen mit der Materie befasst. Das bringt auch den Quantencomputer voran. „Die geografische Kleinheit Österreichs ist diesbezüglich sogar ein Vorteil“, so Monz. Durch die Enge entsteht eine positive Friktion.

Mehr Versuch und Irrtum

Thomas Monz ist grundsätzlich optimistisch, was die Zukunft der kommerziellen Quantentechnologie in Österreich betrifft. Das liegt an der guten Grundlagenforschung, die hier seit den 1990er-Jahren gemacht wurde. Und an einem Quanten-Ökosystem, in dem man nicht stur nebeneinanderher entwickelt, sondern der Austausch gepflegt wird, von dem letztlich alle profitieren können. Auch Monz wünscht sich in Europa generell mehr Mut zum Risiko und eine bessere Kultur des Scheiterns. „Play it Safe“ ist das Grundrezept für Stagnation, nicht für Wachstum. Was im Labor gang und gäbe ist, ja sogar die wissenschaftliche Methode, Versuch und Irrtum, das muss auch in der Wirtschaft in größerem Maß möglich sein. „Im Labor und in der Forschung sind Fehler erlaubt, das braucht es auch in der Wirtschaft“, sagt Monz. Unternehmerischer Erfolg wird niemals hundertprozentig kalkulierbar sein. Bei AQT sieht es derweil gut aus. 2018 hat man mit zwei Mitarbeiter*innen begonnen, mittlerweile sind es an die 40. Zur Zukunft sagt der CEO: „Wir erweitern unsere Produktpalette, steigern unsere Umsätze. Dann werden wir sehen, was sich ergibt.“

Text und Fotos: Marian Kröll